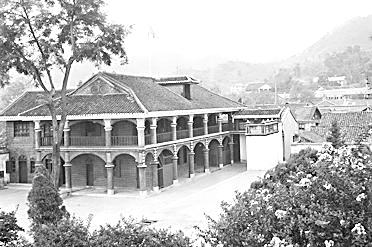

遵义会议会址

今年是遵义会议90周年,遵义会议是一次具有伟大转折意义的重要会议,在遵义会议前的通道、黎平和猴场会议中,毛泽东、张闻天、王稼祥等一批中共领导人和军事将领共同努力,为挽救中国共产党和红军进行了积极的斗争。通道会议为战略方针的转变奠定了基础,黎平会议则以中共中央的正式决议,实际解决了最为紧迫的进军方向的问题,而猴场会议是贯彻黎平会议决议的继续。这三个会议是遵义会议的前奏和准备,中国革命也因此而被引领到正确的航向。

通道会议转方向

1934年10月,中央红军主力和中央机关8.6万人撤离中央革命根据地,开始战略转移。当时,中共中央和红军主要负责人博古以及共产国际军事顾问李德等“左”倾领导者的战略意图是:从南线突破粤军的封锁线,到湘西去会合红二、六军团,创建新的根据地。

1934年11月10日,红军突破了敌人的三道封锁线。蒋介石又部署几十万大军追剿和堵截,欲把红军歼灭于湘江、漓水以东地区。毛泽东建议乘两大敌军主力尚未聚拢,寻机歼灭敌军一部,以扭转战局,变被动为主动。可是,博古、李德没有采用这个建议,以至丧失战机。11月25日,红军在强渡湘江时伤亡惨重,从出发时的八万多人锐减到三万多人。红军失去了原先设定的到达湘西的先机,一时陷入进退维谷的困境。

同在中央队的毛泽东、张闻天、王稼祥,从出发时就已经私下议论,对路途迢迢的战略转移充满忧虑。当时,毛泽东病,王稼祥伤,都是坐担架,张闻天多是骑马,偶尔也坐担架,行军宿营都在一起,讨论和关注的都是红军的前途问题。

蒋介石一直不清楚红军的行进路线,直到湘江之战方恍然大悟,红军是要到湘西与贺龙的红二军团、萧克的红六军团会师,遂在湖南洪江、芷江,贵州松桃、铜仁、石阡一带设了四道封锁线,布置好了一个大口袋,专等三万多红军去自投罗网。

李德、博古依然刚愎自用,硬是要往这个口袋里钻。在存亡绝续的关头,张闻天立即去找毛泽东,他们进行了长时间的交流谈话,商量应对危局的办法。毛泽东向中央建议:放弃去湘西同红二、六军团会合的计划,改向敌人力量薄弱的贵州前进,到川黔边建立根据地。

1934年12月11日,红军占领湖南通道县,它位于湖南西南部,处湘、黔、桂三省六县交界之地,是侗族聚居之县。次日,中央负责人在通道县恭城书院召开紧急会议。与会者有:博古、周恩来、张闻天、毛泽东、王稼祥和李德。会议着重讨论红军战略转移的前进方向问题。李德、博古认为“我们依靠二军团的根据地,再加上贺龙和萧克的部队,就可以在广阔的区域向敌人进攻,并在湘黔川三省交界的三角地带创建一大片苏区”。李德、博古无视已经变化了的客观实际,仍坚持去湘西同红二、六军团会合。

毛泽东极力说服博古等主要领导人,建议放弃与二、六军团会合的原定计划,改向敌人力量薄弱的贵州前进。他说:“应该放弃在长江以南同二军团一起建立苏区的意图,向四川进军,去和四军团会师。”张闻天、王稼祥、周恩来等大多数人赞同毛泽东的正确主张。但李德、博古仍坚持与二、六军团会合原定计划。这次会议虽然通过了毛泽东的建议,但由于中央领导层中意见不统一,故未能对战略转移的大方向作出决定。

黎平会议成决议

通道会议以后,经过毛泽东的努力说服,许多领导者转变了观点,支持毛泽东的正确意见。

刘伯承回忆说:“广大干部眼看反五次‘围剿’以来,迭次失利,现在又几乎濒于绝境,与反四次‘围剿’以前的情况对比之下,逐渐觉悟到这是排斥毛泽东同志为代表的正确路线,贯彻执行了错误的路线所致,部队中明显增长了怀疑、不满和积极要求改变领导的情绪。”

1934年12月15日,红一军团打败地方军阀王家烈的守军,攻占黎平。第三天,中央政治局在周恩来的主持下召开会议(史称黎平会议)。李德因病没有出席会议。博古、李德仍坚持与红二、六军团会合。毛泽东主张继续向贵州西北进军,在川黔边建立根据地。

通道会议虽然已经改变了行军的方向,但那只是口头传达的权宜之计,没有正式形成党的文字决定。黎平会议发生了激烈争论,周恩来、张闻天、王稼祥等支持毛泽东的意见。会议通过了根据毛泽东发言整理成的《中央政治局关于战略方针之决定》,明确指出:“政治局认为过去在湘西创立新的苏维埃根据地的决定在目前是不可能的……政治局认为新的根据地地区应该是川黔边地区,在最初应以遵义为中心之地区,在不利的条件下应该转移至遵义西北地区,但政治局认为深入黔西、黔西南及云南地区,对我们是不利的。我们必须用全力争取实现自己的战略决定。”

第二天,周恩来和朱德向全军发出《军委执行中央政治局十二月十八日决议之通电》,对中央红军最近时期的行动作了部署,规定分成两路纵队,从西北方向转朝贵州腹地的剑河、台拱以至施秉、黄平地域推进,并要求红二、六军团和四方面军积极活动,牵制湘军和川军,策应中央红军西进。

黎平会议最后确定了向贵州转兵的战略决策,毛泽东的正确意见终于被党中央采纳,避免了陷入重围的危险,使红军争取了主动。黎平会议是长征以来具有决定意义的战略转变的关键,为遵义会议的召开作了重要的准备。

猴场会议做前奏

黎平会议后,红军遵循毛泽东的战略意图,西进贵州,所向披靡。中央军委纵队于12月20日到达黄平,这是黔东南苗族和侗族聚居地。中央政治局常委张闻天和中央政治局委员王稼祥随军来到一片茂密的橘林内,两人都躺在担架上,头靠头地交谈着军事形势。时任红一军团二师四团团长耿飚回忆说:“这时,王稼祥就问张闻天,我们这次转移的最后目标究竟定在什么地方?张闻天忧心忡忡地回答说:咳,也没有个目标,这个仗看起来这样打下去不行。接着就说:‘毛泽东同志打仗有办法,比我们有办法,我们是领导不了啦,还是要毛泽东同志出来。’对张闻天同志这两句话,王稼祥同志在那天晚上首先打电话给彭德怀同志,然后又告诉毛泽东同志。几个人一传,那几位将领也都知道了,大家都赞成开个会,让毛泽东同志来指挥。”

强渡乌江前,一军团参谋长左权把张、王橘林谈话的内容告诉了耿飚,刘伯承也和耿飚讲过同样内容的话。橘林谈话的重要内容就是尽快结束目前的军事指挥,请毛泽东出来指挥红军的整个军事行动。

1934年12月下旬,红军到达黔中腹地瓮安县猴场镇,又名草塘镇。1935年1月1日,中央政治局在这里召开会议(史称猴场会议)。参加会议的有毛泽东、朱德、周恩来,王稼祥、张闻天、李富春、李德、博古、伍修权(翻译)。会议通过激烈的争论,再次否定李德等人回头东进与红二、六军团会合的错误主张,重申黎平会议决定,作出《关于渡江后新的行动方针的决定》,基本结束了“三人团”对红军的军事指挥权,初步形成以毛泽东为核心的军事指挥中枢,为遵义会议的成功奠定了基础。

会后,红军遵照会议决定,把撤离苏区以来的消极避战变为积极作战。红军按照黎平会议决定的“应坚决消灭阻拦我之黔敌部队,对蒋、湘、桂诸敌应力争避免大的战斗,但在前进路线上与上述诸敌部队遭遇时,则应打击之,以保证我向指定地区前进”的方针,强渡乌江天险,攻占了遵义,掀开了中国革命的新篇章。(张家康)