编者按

《我们的农民父亲》收录了魏家五兄弟怀念父亲的文章。他们的父亲魏长兴虽然只读了小学三册,却培养了四个大学生、三个教授。

我们在魏长兴身上看到中国式父亲的形象。他们的一生扛着生活的重担,用他们的全力以赴,踏出子女的通途。

读懂父亲,也是在理解父亲。今年7月14日,是魏长兴去世10周年的纪念。下文选自《我们的农民父亲》,作者魏荣彪。

《我们的农民父亲》 魏荣彪 魏彪 魏升彪 魏发彪 魏国彪 著 吴越电子音像出版

魏家三代1984年合影,第一排右一为父亲魏长兴

2015年7月14日11时28分,父亲终于停下了辛劳的脚步,将他的人生华章定格在了77岁的年轮上。

父亲在西行的路上整整徘徊了六年多……

面对天堂传来的悠长的召唤,他就是舍不得离我们而去!

他有许多不甘。他不止一次地对我们说,他的父亲母亲——我们的爷爷奶奶活到了88岁和93岁;他的祖母、外祖母,我们的曾祖母、外曾祖母活到了102岁和94岁,他怎么可能80岁不到就撒手西去呢?!

他有许多不舍。他的孙子们,还处在青少年时期,处在旺盛的求学阶段。他总是说;孙辈将来有他们父辈的作为,我就很满足了。他尤其惦念在荷兰求学的宇骋孙,对他小小年纪出国读书,他总有许多的不解和挂念。他还放心不下智残的箫箫孙,每当说起箫箫的未来,他总强忍着眼中溢出的泪水。

魏家四代合影

他也担心母亲,担心她膝关节病痛导致的行走困难……

他的牵挂太多、太沉重,他单薄的身躯已无法承受这人间的重负!

2015年7月3日开始,他出现幻听幻觉;5日开始进入轻度昏迷状态,一天后他又奇迹般地清醒了;14日早上7时许,他又进入高度昏迷状态,呼吸困难,11时28分,他终于向人世间发出最后一声长长的叹息,无比哀怨又无限眷恋地告别了尘世、离开了我们,独自走上了寂寞的西去之路。

尽管我们都知道人生都是向死而生,死是一件再怎么耽搁都不会错过的事,但当死亡一旦降临到自己的亲人头上,我们都会倍感痛苦,甚至难于接受死亡的现实。

如今,父亲已经离我们而去,但他那如山的父爱、深沉的情怀和勤劳的形象,却镌刻在我们心中。

父亲是一位劳碌的农民。他九岁开始就和八岁的妹妹(我的大姑妈)一起放鸭谋生。兄妹俩天亮赶着鸭子出门,在荒草野田里流浪一天,天黑才得以回家。夏天,雷阵雨袭来,狂风大作,荒野上根本没有地方躲避风雨,衣服淋透了,冷得牙齿打架嘴唇发紫,父亲和姑妈急中生智跳进小河里,把身子整个埋到水里只露出一个头,以此取暖;有时,他们就躲到茅草丛生的棺材棚下躲风雨,至于害怕、恐惧早抛到九霄云外。

一年冬天,为了驱赶鸭群,穿着单薄的父亲不顾寒冷钻进杂草齐腰的水田里,以致人被冻昏过去,幸亏邻村人及时发现将他救起并燃火暖醒……

那时人少地多,到处都是荒田,鸭子放出去后,常常前不见村后不见人,因此午饭要靠爷爷送去。而爷爷到乌镇卖了鸭蛋回来,常常已是下午一二点钟,这时父亲和姑妈早已饿得前胸贴后背、饥肠辘辘了。最残酷的是,生活拮据,爷爷为了养活全家,常常只能给他们兄妹俩带回来每人一二个包子甚至一个麻球。这么点食物,父亲吃了根本填不满肚子一角!

辛劳和饥饿,使父亲15岁就患上了胃(下垂)病。直到这次左肺生疾,疼痛难忍,他一直跟我们唠叨,这是他从小落下的胃病复发,还不断埋怨我们不听从他的提醒,帮他去医院检查一下胃!

他说,病痛在我身上,是你们清楚还是我清楚?!

拗不过他,最后我和做医生的五弟决定,还是待他去医院做了一次胃镜。实际上,他的胃一点问题都没有!

但他对检查结果还是将信将疑!

每当肺疾疼痛起来,他总是说他的胃肯定有问题。凭他对医学知识的一知半解,不管我和五弟如何费尽口舌跟他解说,他就是不相信。

我们五兄弟都是在上世纪六十年代初到七十年代初之间出生的。在那个计划经济年代,为了养活我们这五个食量不小、却还挣不了工分的男孩,父亲起早摸黑,在生产队开工以前和收工以后,争分夺秒地在极为有限的自留地上劳作,一年四季,耕耘不辍。留在我们记忆里的是,我们起床已不见了父亲的身影,他早已去自留地上忙活了;天黑了,我们要吃饭了,叫他数遍,他才拖着疲倦的身躯回来。

我们五兄弟先后结婚成家,母亲就进城帮我们带孩子了,而父亲仍执意要留在农村。他常年种植各种蔬菜,到集市上去卖。凌晨三点多,他就骑上装满各种蔬菜的三轮车离家了,一天卖得一二十元或三四十元,他都心里乐陶陶的。特别是,母亲不在身边,他还要自己做饭、自己洗衣服,要知道这对一个以前从不做家务活的农村男人来说,有多么不容易。

我们多次劝他年纪大了,也不缺他这点钱,应该歇一歇了,他总是执拗得不听,认为自己的老骨头还硬着呢。从1991年到2009年,在这近20年的时间里,他就一个人呆在农村起早摸黑地生活、劳作。有时烧一顿饭吃一天,有时一碗咸菜管一周。父亲就像一辆不用加好油就能行使的名牌汽车,一刻不停地奔跑在他的人生道路上……

他的这种生活方式直到2009年被迫改变。

这年夏季的一天,他天未亮就出门去集市卖菜,在过桥下坡时因坡陡弯急加速过快、天又黑,整个三轮车连人一起冲出路基,父亲被甩出很远,肋骨骨折受伤!

这次,他终于不得不来到嘉兴养伤,停下了他劳碌的双手。

父亲也是一位精明的农民。尽管他只读了小学三册,但他肯学肯干。因此,20岁时,他就做了生产队的蚕桑队长。用现在的话来说,这是一个专业技术职务。

父亲能担当起蚕桑队长一职,实在不容易。这是社员们一致推荐、要求的结果。他们认为生产队里,除了父亲,没有第二个人能胜任此职。

父亲深知要尽好这一职责的艰难。蚕养好了,似乎是天经地义的,为生产队集体做贡献;一旦养不好,可能会惹祸,甚至殃及家人,在那个大跃进年代,一切变化都是不可预料的。

眼看推辞不掉,父亲只有从命。按父亲的性格,事情要么不做,一旦确定要做,他总会全力以赴、全身心地投入进去。他参加人民公社的养蚕技术培训班,回到生产队就结合自己的实践,不断琢磨总结,不断根据桑叶的质量、饲养室的温度,调整饲喂的频率和方法。二三年下来,他所在生产队的桑蚕,产茧量高,茧质又好,季季丰收,父亲也年年被评为公社养蚕先进分子。

有一年春季,他特别兴奋,因为在他的悉心指导下,蚕宝宝们长得白白胖胖、又大又壮,看来又是一个蚕茧丰收季。可是,万万没有意料到的是,由于蚕好胃口大,生产队的桑叶不够吃了!

于是,向大队求援,争取从邻近生产队调拨一些桑叶。

可是,邻队讲要等他们有多余了才能调拨过来!

蚕宝宝们又不可能停食几天,过几天等桑叶来了爬起来再吃。

没办法,生产队长决定把蚕的密度匀稀,以减少对桑叶的需求;匀出来的蚕宝宝,悉数倒到花草田里做肥料。

父亲对此坚决反对。他心痛啊!

那些蚕宝宝不仅倾注了他无数个日日夜夜的心血,而且只要再努力一下,向其他生产队调剂不多的桑叶就可以“上山”(作茧)了。

然而,父亲的抗争没有成功。

回忆起这段往事,即使时间已经过去了50多年,父亲仍伤心不已。他说:“作孽啊,后来我们翻垦花草田,许多蚕宝宝还在那里挣扎、攀爬、翘首张嘴找叶吃呢!”

这次桑蚕倾倒事件后,父亲断然辞去了蚕桑队长的职务。尽管后来生产队里开社员大会、社员们又一次全体一致要求他复出,大队也派来了干部做他的工作,但父亲就是义无反顾、坚决不从。

一次,他跟我说,幸亏当时没有再接任,否则到了后来的“文化大革命”时期,可能会被抓住辫子、闯下大祸。

在生活中,父亲也处处显示出不一般的智慧。到集市卖菜,几斤几两、几元几角、甚至精确到分,他的心算速度常常使有文化的城里人刮目相看又自叹不如。

计划经济年代,国穷民苦,尤其是农村,割资本主义尾巴,每口人只能养半只鸡,生活资料高度匮乏,半饥半饱是我童年时代刻骨铭心的记忆。我清晰地记得,父亲和母亲每天早出晚归参加生产队集体劳动,一年下来分不到红利、还反欠生产队不少债务。为了养活我们,父亲在仅有的些许自留地上,番薯、南瓜、萝卜、土豆、豇豆、茭菜、青菜、花菜、雪里蕻菜……他都尝试,轮番适时栽种,不浪费寸土,尤其是番薯、南瓜、土豆可以补充主粮的不足。

父亲把雪里蕻菜和萝卜洗净晾晒、切碎后再抹上盐、装入坛子或瓮里,再用木脚揿实,自制土菜。这种萝卜干和咸菜,我们可以常年吃。这些杂粮与主食掺杂混煮,有时是番薯饭、有时是南瓜粥。

那时,生产队的绝大多数村民到了年末都要借粮过年,而我家由于父亲早作打算,每到年关总能免去断粮之苦。这在当时是很不简单的。记得那时二弟也未懂事,有一次晚餐,他看到母亲端到桌上的又是番薯粥,竟哭了起来,声称坚决不要喝粥了,因为晚上吃稀饭容易尿床。

这给了父亲极大的震动。

从此,他决意绝不让全家再在晚上吃稀饭。真是父爱如山啊!

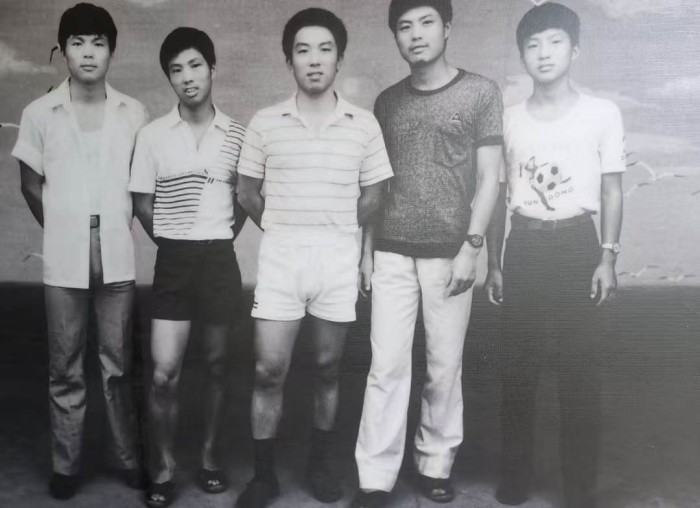

魏家五兄弟,居中为作者魏荣彪

父亲在自留地上千方百计地播种耕耘,除了种粗粮和蔬菜,他还种甘蔗、种绿麻、种桃树等经济作物,然后趁为生产队到乌镇、嘉兴、上海卖菜或捉垃圾时,与城里人换粮票,再用换来的粮票买回大米。

父亲的精打细算和精明能干,换来的是我们从小少受了饥饿之苦。

父亲还是一位坚强的病人。2009年父亲摔断肋骨的那个夏天,去医院做CT时,医生发现了他肺部有黄豆那么大一个黑点。主治医生怀疑是肿瘤,但也不敢确定;请其他有关医生看了片子,说不像是肿瘤。我们也宁信其无——因为,父亲尽管年逾古稀、身体偏瘦,但精神矍铄、力气也大,他除了劳累和睡眠不足偶有头疼外,身体任何部位都没有不适反应。

其后近五年,我们以他摔断的肋骨需要好好休养才能愈合为由,把他留在了嘉兴。

直到2013年12月,他发热咳嗽,我们以为他患了感冒,但服药一周不见疗效。这时,我们才想起五年前的CT检查,意识到情况不妙。到医院一检查,父亲肺部的“黄豆”已变成了“蚕豆”!到2014年1月19日,他发烧咳嗽,已难以在凳子上安坐了;4月4日,他不得不入院治疗。

住院后,他肺部剧烈疼痛,无法全身平躺睡觉,24小时不停地躺倒又坐起、坐起又躺倒,但父亲只是紧闭双目默默独自忍受,偶发轻微的呻吟声。后来,一般的止痛药已无法镇痛,医生又追加了最新上市的止痛药。

两种止痛药下去,副作用更厉害了,父亲感到胃疼,便秘也加剧了。看他有气无力的样子,我们要扶他上厕所,他说太臭了,坚决不从。一次,他终于摔倒在医院的厕所里,头上撞起了肿块。

解决一次排便,父亲要进出厕所四五趟。肺部的旧痛未去,便秘的腹痛来了。西药、中药通便药用了四五种,效果都不佳;最后,父亲一狠心,只好喝石蜡油通便。

到2014年12月,因为长期卧床、进食不多,父亲体重只有37千克!

我们劝导他,作为病人最好“能走勿坐,能坐勿睡”,并要尽最大努力进食。于是,每到三餐时候,我们叫他,他都硬撑着极度虚弱的身体起床,坐到餐桌前和我们一起用餐。他说:“我知道,我不起来,影响你们吃饭的气氛和滋味。”

春节过后,见父亲虚弱得实在不像样子,连搓毛巾洗次脸都要坐到凳子上喘几口大气,我们提出洗脚就由我们来帮他,但他坚决不从,一定要自己洗。

父亲居家养病后,没有了电铃一按、护士就到的方便,开始他有点难于适应。我们五兄弟商量后,决定轮流日夜照顾他,但由于弟兄们都要上班工作,因此有时交接时难免出现空挡的情况。这时,他总是对前面先走的一位说:你放心去吧,要上厕所,我即使走不动,爬也会爬过去的。

生病前,父亲只要在家,总喜欢拿起《人民日报》来读。因为文化程度低,他一个字一个字手指点着读,嘴里还念念有词。病倒后,他依然不时强打起精神要看看报纸,甚至还叫五弟拿来了《凤凰周刊》。2015年3月18日晚,父亲突然要我拿《人民日报》给他看,他说这样可以分散一下大脑的注意力、缓解一下疼痛的感觉!即使这次住院,他身体已极度虚弱,双手已无力展开报纸,仍叫我们把报纸拿到病房……原来,父亲是在想尽一切办法与病魔作斗争啊!

2015年6月4日,我们兄弟商量后决定再作一次努力——进行细胞治疗,于是又把父亲送进了医院。这时,他已骨瘦如柴,独立行走十分吃力,尽管如此,他仍坚持要下床去厕所小便,说这样可以活动活动,让臀部透透气。尤其是两顿止痛药服用交界的时候,前面的药效已去、后面的药效未上来,这时由于神经阻断的关系,父亲左边的身体常常疼得发烫,需要用湿毛巾冷敷才能稍微缓解一点。尽管这样疼痛难耐、度日如年、生不如死,父亲仍以顽强的生存意志支撑着病体。就在7月13日晚,他还能自主小便,9时多还吃了三弟喂的稀饭。

就是这么一生辛劳、坚强而充满智慧的父亲,突然被可恶的癌细胞强行画上了人生的休止符!

自然,这对每时每刻都要面对剧烈疼痛煎熬的父亲,何尝不是一种解脱;然而,父亲毕竟还没有好好享受过我们晚辈对他的报答。父亲只知道付出、付出、再付出,直至耗尽自己的生命!

父亲,我们知道,再怎么呼唤,也唤不醒您了;再怎么痛哭,您也听不到了;再怎么挽留,也拦不住您西去的脚步……

可是,我们会铭记您真挚的父爱、牢记您深沉的嘱咐:

我们一定会照顾好妈妈,让她安度晚年;

我们一定会教育好孙辈,让他们好好学习,做身心健康的人;

我们也一定会照顾好智残的箫箫,让他和常人一样度过一生。

父亲,您安心地走吧!(作者 魏荣彪)